媒体学院

邀请媒体的方案:以叙事赢得信任与曝光

在信息爆炸的时代,邀请媒体不是简单地发函,而是一场关于叙事与信任的对话。要让媒体愿意走近你的现场,先从理解他们的工作方式和读者需求开始。核心问题包括:目标媒体是谁?他们关注的议题和栏目是什么?我们的故事如何与他们的编辑框架对齐?记者要的,是可报道的价值、可信的数据和现场的情感触达。

基于这些判断,才可能设计出有吸引力的邀约。

故事比单纯的产品信息更具感染力。媒体是信息筛选者,也是叙事放大者。把企业的挑战、解决方案和社会价值,转化为清晰、可传播的故事线,能够让编辑在第一时间了解报道的切口。例如,一项新技术若能显著提升效率,就用一个日常场景来呈现:用户如何在短时间内完成任务,带来哪些成本节省和体验提升。

数据要真实,场景要具体,情感线也要可触达。

画像驱动的邀约,是传播效果的基础。按行业、栏目、读者人群和媒体形态建立画像,并据此设计差异化材料。对深度媒体强调详实案例和权威数据;对泛娱乐和生活类媒体则突出场景化表达和可视化证据。对地方媒体,提供本地化数据和社区关联。通过这样的分层,我们不再提供单一的新闻稿,而是一份与记者利益对齐的价值提案。

资源对等,是长期关系的基石。邀请包应清晰传达三类价值:信息价值、场景价值、传播价值。信息价值指记者能快速获得高质量素材;场景价值指现场体验和独家视角;传播价值指报道后可延展的内容与持续曝光。为此,准备三件核心材料:新闻稿、媒体包(含高分图、可复用图表、关键信息点),以及一份简要的报道路线(采访对象、现场拍摄点、口径一致的数字和用语)。

在方案落地前,最好先做一次内部审阅,确保语言中立、数据可核验、无误导成分。小标题2:执行细则与落地评估

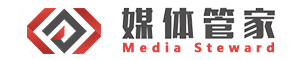

在执行阶段,邀请媒体要有可操作的日程和清晰的联络路径。第一步,整理目标清单。基于前期画像,筛选出对品牌最具影响力、覆盖最广、最具传播力的记者与编辑。建立一个分级的通讯表:核心记者、潜在联系、媒体机构。第二步,定制个性化邀稿。不同媒体的关注点不同,邮件主题、开头语、新闻点要边对边地定制,避免模板化。

邀请函要简短、有力,给记者一个明确的时间、地点、可获得的独家信息。第三步,提供一个“媒体日”日程。现场安排要紧凑、有趣,留出现场采访、拍摄、互动问答的时间,预设几个可用的转述角度和数据版本。第四步,现场支持与话术。设置专人对接,确保文字稿、口径和数据口径一致,避免分歧影响报道独立性。

第五步,事后跟进与成果复盘。通过新闻监测和社媒分析,评估报道数量、质量与深度,梳理报道中的观点与误解,形成改进清单。

为了提升落地效果,可以附加以下做法:一是提供“媒体座谈+体验区”或“记者专访时段”,让记者在不干扰现场其他环节的情况下完成深度访谈;二是配套数据可视化素材,帮助记者在稿件中更直观地呈现结论;三是建立回馈机制,对报道效果进行定期回访并且公开透明地分享报道数据。

这样的闭环,有利于培育长期的媒体关系。

同时要有风险管控与伦理边界。任何信息披露都要基于真实性与合规性,避免夸大、误导或涉及商业敏感数据。对潜在的危机点,预设回应模版和分级沟通策略,确保在出现负面报道时,记者得到快速、准确、可核验的回应。通过透明、诚实的沟通,建立信任,提升未来合作的可持续性。

评估与优化是不可省略的环节。设定明确的量化指标,如覆盖度、独家比例、稿件质量分、转化的线索数及后续访谈机会。通过对比不同媒体的互动情况,找出最具性价比的组合;对不同主题、不同时间段,分析最合适的投放时机与叙事角度。以数据驱动的迭代,持续优化邀请方案。

联系电话:135-0169-8868